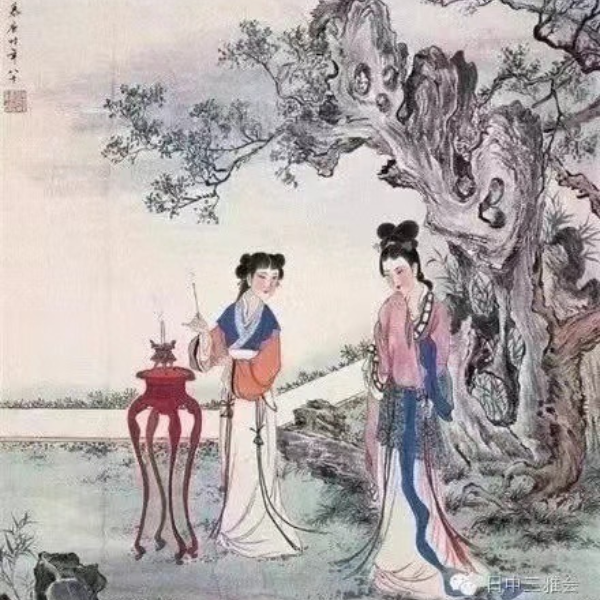

古代の中秋節の伝統行事「月を拝む」風習とは

かつて中秋節(ちゅうしゅうせつ)といえば、「拝月(はいげつ/はいづき)」という風習が欠かせませんでした。この月を拝む儀式は、民国時代(20世紀初頭)まで広く行われていたほど人気のある習わしでした。

しかし、近代以降の急速な経済発展と西洋文化の流入により、こうした伝統文化は次第に失われつつあります。かつては盛大だったこの行事も、いまではほとんど目にすることができなくなりました。

では、拝月とはどこから来たのでしょう?

私たちは一体、何に向かって拝んでいるのでしょう?

その儀式には、どのような意味と手順があるのでしょうか?

この記事では、そんな「拝月」の風俗と文化をわかりやすくご紹介します!

月を拝んで皇后に!?拝月の起源となった伝説

伝説によれば、古代・斉(せい)の国に「無塩(むえん)」という、たいへん容姿の劣った女性がいました。幼い頃、彼女は心から月を拝み続けていたといいます。成長後、優れた品行によって宮中に仕えることとなりましたが、長らく皇帝の寵愛を受けることはありませんでした。

ところが、ある年の中秋節、月見の晩に月明かりのもとで皇帝が彼女の姿を見たところ、その美しさに心を奪われ、ついには彼女を皇后に迎えたというのです。

この話が世に広まると、人々は驚きました――

「月を拝むと、そんなご利益があるの?!」

それから民間で、こぞって月を拝む風習が根付き始めたといわれています。

拝月で祈る3つの神様とは?

古来、人々が拝んだ「月の神様」には、三柱の人気神がいました。

① 常羲(じょうぎ)—— 子宝の女神「月母」

常羲は、古代の帝王・帝俊(ていしゅん)の妃で、「月母」とも呼ばれる女神です。なぜ「月母」と呼ばれるのかというと、彼女は帝俊との間に一度に12人の子どもをもうけたから。その12人は一年を構成する12の月とされています。

そのため、常羲は子宝を願う人々にとって崇拝の対象となっています。

② 嫦娥(じょうが)—— 美と再会の象徴

言わずと知れた月の女神、嫦娥。

月に住むこの美しい女神にあやかって、若い女性たちは「嫦娥のように美しくなれますように」「顔が満月のように輝きますように」と祈りました。

また、夫・后羿(こうげい)が月に向かって彼女との再会を願ったという伝説もあり、拝月は「再会」や「家族団らん」「幸福と健康」の祈りの場としても知られるようになりました。

③ 月老(げつろう)—— 縁結びの神

子どもも授からず、容姿も変わらない、恋人もできない……。そんな時、最後に頼るのが縁結びの神・月老です。

月老は、赤い糸で人と人とを結びつける恋愛と婚姻の守護神。

良縁を願い、「恋愛成就」「結婚運アップ」を祈って多くの人が月老に拝んできました。

こんなに多くの“ご利益”があるなんて!?

美しくなりたい、子どもが欲しい、良い縁に恵まれたい——

そんな願いを一度に叶えてくれる(かもしれない)のが、この「拝月」という風習です。

驚きですよね!

もし、あなたもこの伝統的な儀式を実際に体験してみたいなら、今がチャンスです。

中国薬膳漢方養生館では、「香芸(こうげい)入門講座」を通じて、最も伝統的で趣のある中秋節の過ごし方を体感できるイベントを開催予定です。

月の女神に願いを捧げ、自分自身と静かに向き合う時間。

今こそ、そんな古き良き習慣を見直してみませんか?

※本記事はインターネット上の資料を元に構成しています。著作権は原作者に帰属します